第620号 2010(H22).07発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成22年7月

本号の内容

§育苗箱全量施肥と疎植栽培を組み合わせた米づくり

鳥取県農林総合研究所農業試験場 環境研究室

坂東 悟

§緩効性窒素肥料を用いた春キャベツの施肥効率向上

神奈川県農業技術センター

三浦半島地区事務所研究課

主任研究員 髙田 敦之

育苗箱全量施肥と疎植栽培を組み合わせた米づくり

鳥取県農林総合研究所農業試験場 環境研究室

坂東 悟

1.はじめに

水稲作における疎植栽培の特徴は,面積あたりの育苗箱数が少なく資材費および労力が軽減されることにある。特に疎植程度が大きい条間30cm×株間30cmの方形植え(尺角植え)と呼ばれる疎植栽培は,10aあたりの育苗箱数は10箱程度と慣行栽培(条間30cm×株間18cm)の約6割で,育苗コストも6~7割に抑えられる。

一方,水稲育苗箱全量施肥法は,化成分施体系に比べて省力で低コスト(日高・蓜島, 2000;高橋・吉田,2006),環境負荷が小さい(長崎,1999)などの特徴を持ち,全国的には東北地方を中心に,鳥取県内においては営農規模が比較的大きな生産者や団体を中心に普及が進んでいる。

生産者にとって,近年の厳しい農業情勢の中で健全な経営を維持するためには,生産コストの低減や省力化が重要である。

疎植栽培と育苗箱全量施肥技術を組み合わせることが出来れば,それぞれの特徴である省力,低コストをさらに発展できると期待される。

そこで,県内で作付面積の大きいコシヒカリを用いて,疎植栽培(条間30cm×株間30cm)と育苗箱全量施肥法を組み合わせた技術について検討を行った。

2.試験方法

試験1:育苗試験

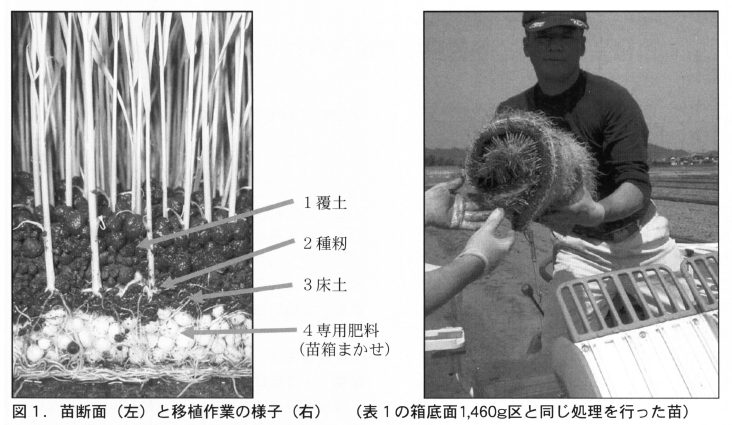

疎植栽培では面積当たりの育苗箱数が少ないため,育苗箱全量施肥での専用肥料(肥料銘柄:「苗箱まかせN400-100」。以下,「苗箱まかせ」と略す)のー箱あたり施用量は,健苗を得るための上限量とされる1kg/箱を超える。この対策として,苗箱まかせの施用位置を慣行的な「床土→苗箱まかせ→種籾→覆土」から「苗箱まかせ→床土→種籾→覆土」と変えて,苗質等の検討を行った(図1)。

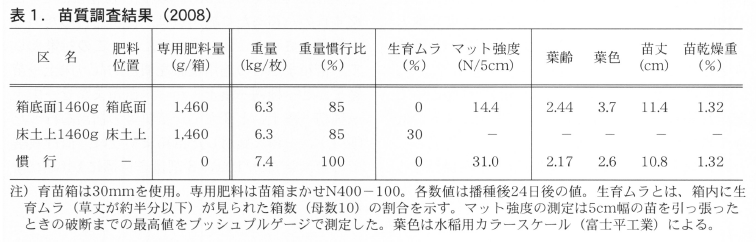

一箱に施用した苗箱まかせは,慣行栽培での窒素量7kg/10aの8割量を目標に1460g/箱とした(箱底面1460g区)。また,試験対照として,通常の施用位置で苗箱まかせを1460g/箱を施用した処理(床土上1460g区)と苗箱まかせを用いない慣行処理(慣行区)を設けた(表1)。

試験2:ほ場における栽培試験

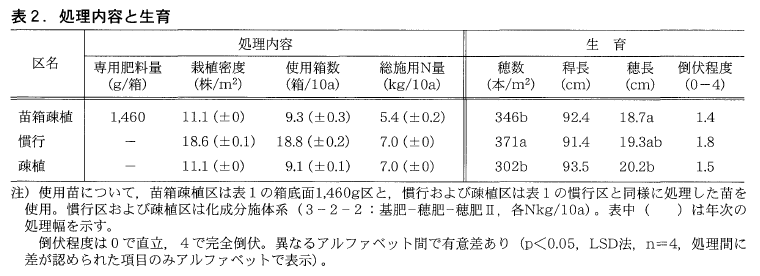

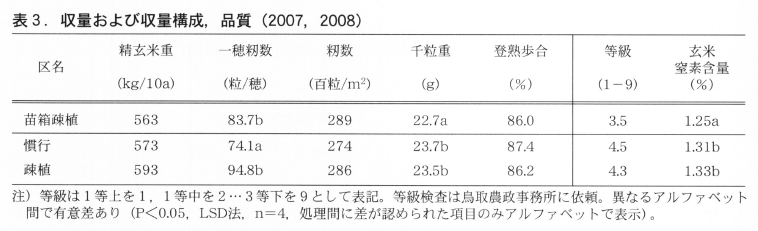

試験1の箱底面1460g区の苗を用いて,鳥取市にある鳥取県農業試験場内のほ場(灰色低地土・灰色系)で栽培試験を行った。処理区に苗箱まかせを用いた苗箱疎植区と,対照として化成分施体系での慣行区と疎植区を設け,各区66㎡(12m×5.5m)の2反復で,2007年と2008年に試験を実施した。栽植密度は苗箱疎植区,疎植区とも11.1株/㎡,慣行区が18.6株/㎡とし,窒素施肥量は苗箱疎植区は5.4kg/10a,慣行区と疎植区はともに7.0kg/10aとした。品種はコシヒカリを用い,5月20日頃に稚苗移植した。生育調査は定点

として設けた連続した12株/区で行い,収量は坪刈りにより求めた(表2)。

3.試験と考察

試験1:育苗試験

箱底面1460g区では見られなかった生育ムラが,通常の施肥位置である床土上1460g区でされた。この生育ムラは,その後の観察から主に出芽遅延であることがわかった。この出芽遅延の原因として種子の給水不足と苗箱まかせからの溶出窒素による発芽障害が推察できるが,通常量の苗箱まかせによる床土上施用では生育ムラは確認されないことから,主たる原因は種子の給水不足と考えられた。この種子への給水不足は,種籾直下にある肥料粒子間の孔隙が大きいために,床土からの水上がりが遮断されたためと考えられた。箱底面1460g区のマット強度は14.4N/5cmと慣行区の半分程度であるが,移植作業に必要とされるマット強度N/5cmを上回った。実際に箱底面1460g区の苗を用いた移植作業において,マット強度不足によるマットの破れや肥料のこぼれは見られなかった。箱底面1460g区の葉齢,草丈,苗乾燥重は慣行区と同等で葉色は濃くなった。葉色が濃いのは苗の窒素吸収が多いためで,これは苗箱まかせから窒素が供給されたことが原因と考えられた。なお,箱底面1460g区の苗に窒素過多である葉先が垂れ下がりよれやすい症状(星川,1975)は見られていない。

以上から,苗箱まかせの施用位置を箱底面とすることで,多量に施用(1460g/箱)した場合でも,実用的な苗質が得られると判断された(表1)。なお,播種時に専用の施肥機を用いて苗箱まかせの箱底面施用を行った場合でも,育苗箱からの肥料の飛び散り等の問題は見られず,機械による連続作業は可能であった。

試験2:ほ場における栽培試験

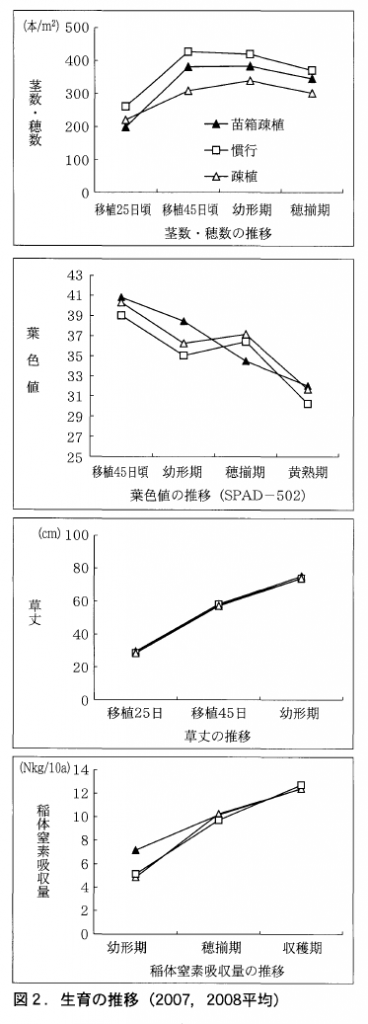

疎植区の茎数・穂数は栽培期間を通して慣行区に比べ少なく推移していることから,疎植栽培の特徴と理解された。一方,同じ栽植密度である苗箱疎植区と疎植区では,苗箱疎植区の茎数・穂数が移植45日以降多く推移しており,施肥法の違いが疎植栽培の特徴を緩和していることが伺えた。一般に収量を安定して得るためには穂数の確保が重要であることから,疎植栽培で苗箱まかせを用いる方法は収量安定に寄与すると期待された。苗箱疎植区の葉色は,疎植区と比べ幼穂形成期まで濃く,穂揃期に淡くなり,黄熟期に同等となった。葉色は時々の窒素栄養状態を表す指標となることから,この葉色の変化は苗箱まかせを用いた施肥法の特徴を表していると想像される。化成分施体系との比較において,苗箱まかせを用いた施肥の特徴を稲体窒素吸収量の変化等から読み解くと,生育初期に窒素供給量が多く,幼穂形成期以降少なくなると考えられた(図2,表2)。

苗箱疎植の精玄米収量は,慣行区と同等であるが,収量構成要素は異なった。苗箱疎植区は慣行区に比べ一穂籾数が多く,千粒重が小さくなった。一穂籾数が多くなるのは,主に穂数が少ないことによる補償作用の影響と考えられた。この穂数と一穂籾数に見られる特徴は,疎植区と慣行区の比較においても同様に見られたことから,疎植栽培が持つ特徴と理解された。一方,千粒重が小さい理由は,穂揃期頃の葉色が苗箱疎植区で淡いなど,千粒重の決定に大きく影響する時期の稲体の窒素栄養が十分でなかったことが原因と思われた。特にこの千粒重の違いは疎植区と慣行区では見られないことから,施肥法の違いに由来するものと思われた。品質面では値が低いと食味が良いとされる玄米窒素含量が苗箱疎植区で低かった。玄米窒素含量は穂揃期頃の葉色と高い正の相関を持つ(櫛渕,1996)ことが知られており,玄米窒素含量の違いは施肥法の違いに由来すると推測されることから,疎植栽培で苗箱まかせを用いる長所のーつと思われた。等級については,各処理区とも有意差は認められなかった(表3)。

4.まとめ

育苗箱全量施肥において,専用肥料である「苗箱まかせ」を多量(1,460g/箱)に施用する場合,施肥位置を苗箱底面にすることで,生育ムラのない移植に適した苗が得られることを確認した。また,専用の施肥・播種機を用いた作業においても支障は見られなかった。この苗を使用しコシヒカリで疎植栽培(条間30cm×株間30cm,10a当たり使用育苗箱数約10箱)を2007年と2008年に試みた結果,化成分施体系における慣行栽培と同等の収量と等級を得た。両処理の違いとして,育苗箱全量施肥での疎植栽培は食味指標の一つである玄米窒素含量が低いこと,穂数が少なく,一穂籾数が多いこと,千粒重が小さいことが確認された。穂数が少なくなることは疎植栽培の特徴のーつとして捉えられたが,同じ疎植栽培でも育苗箱全量施肥は化成分施体系に比べ穂数が多く確保されることから,収量の安定に寄与すると考えられた。

以上,育苗箱全量施肥と疎植栽培を組合せた技術について検討し,実用性の高いことを確認した。本技術を用いることで,育苗に係る資材や労力の低減と本田への窒素施肥作業の省力化が期待できる。生産コストについては,化成分施体系の慣行栽培と比べ少なくとも3, 000 円/10a以上の低減ができると試算している。苗箱まかせは溶出パターンが異なるいくつかの銘柄がある。各地域での当技術の導入に当たっては,品種の特性や栽培環境に適した施肥量や肥料銘柄の選択が必要と思われる。

参考文献

●日高伸・前島雅之.2000

水稲の育苗箱全量施肥技術.埼玉県農業試験場研究報告.52.13-25

●高橋行継・吉田智彦.2006.

群馬県稲麦二毛作地帯における水稲の新育苗技術と施肥技術による低コスト・省力化の評価.日作記.75.126-131

●長崎洋子.1999

水稲育苗箱への全量施肥による窒素成分の流出削減.ときめき.177

●星川清親.1975

イネの生長.農山漁村文化協会.東京.p.75

●櫛渕欽也監修.1996

米の美味しさの科学.農林水産技術情報協会.2.p.156

緩効性窒素肥料を用いた春キャベツの施肥効率向上

神奈川県農業技術センタ一

三浦半島地区事務所研究課

主任研究員 高田 敦之

1 はじめに

神奈川県の南端に位置する三浦半島には,約1,800haの耕地があり,温暖な気象条件や消費地に近いというメリットを活かして,全国有数の冬ダイコン,春キャベツの産地が形成されている。ダイコンで100年,キャベツで50年以上の歴史があるが,長期に渡る連作を支えているのが腐植に富んだ黒ボク土で,物理性・化学性に優れ,CECが高く,各種微量要素を豊富に含んでいる。また,牛ふん堆肥を主体とした有機物の積極的投入により地力増進にも努めてきたが,近年,農業分野においても環境への配慮が強く求められるようになり,硝酸性窒素の地下水汚染などが問題になっている。神奈川県では,以前より「作物別施肥基準」を作成し,各作物が健全に生育するために必要な肥料成分量を示し,土壌診断と合わせて適性施肥の指導を行っているが,肥料高騰対策も含め,より一層の減肥が求められている。

そこで,新たに開発された緩効性窒素肥料「グッドIB」を用い,比較的施肥量の多い春キャベツについて,窒素成分の流亡を減らす環境負荷軽減効果および追肥を不要とする省力効果について検討を行ったので,その概要を紹介する。

2 「グッドIB」の特性

配合用緩効性窒素肥料として開発された「グッドIB」は,主に以下のような特性を有す。

①主成分…IBDU(イソブチリデンジウレア)。IBに硬化剤を加えて肥効を長期化させた「スーパーIB」に溶出促進材を分散混入させることで,初期肥効を高めている。

②粒径…2~4mm

③溶解性…極めて難溶

④外見…白色真球状(図1)

⑤分解性…土壌中で完全に分解,消失

⑥肥効期間…60~70日(畑:25℃一定条件)

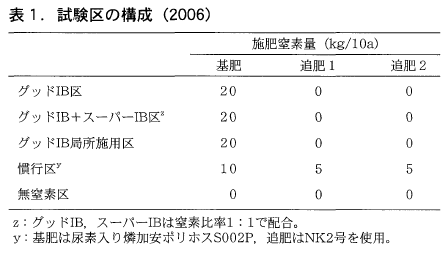

3 試験方法

(1)試験場所

神奈川県農業技術センタ一三浦半島地区事務所内露地圃場・多腐植質黒ボク土

(2)試験概要

グッドIBを用いた肥効試験を2006~2008年度まで次の3作型で実施した。

1)早春キャベツ

品種:’春々丸’(日本アグリス)

播種・定植:2006年9月1日,9月28日

収穫:2007年1月16日~2月2日

2)4月どり寒玉系キャベツ

品種:’T-520’(タキイ)

播種・定植:2007年8月22 日,9月18日

収穫:2008年4月4日

3)春キャベツ

品種:’金系201号’(サカタ)

播種・定植:2008年9月29日,10月28日

収穫:2009年2月12日~26 日

(3)施肥設計

年により多少の違いがあるが,緩効性肥料区(グッドIB,スーパーIB)は全量基肥施用,慣行区は基肥50%,残り50%を追肥2回で施用する設計となっている(表1)。

(4)調査項目

生育,収穫量,栽培跡地土壌の層位別無機態窒素,グッドIB埋設試験による窒素無機化率等。

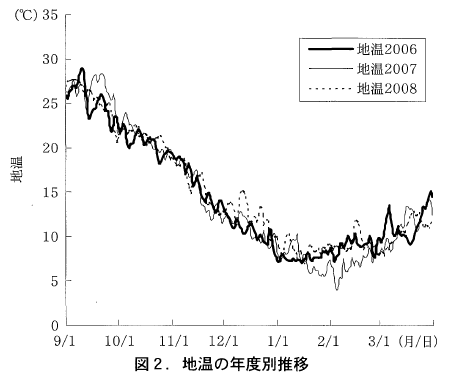

(5)気象条件

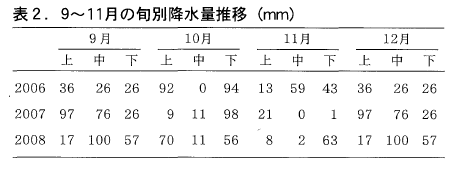

グッドIBの溶出に影響すると思われる地温および9~12月の降水量の推移は,次のとおりである(図2,表2)。

4 結果および考察

3カ年3作型で検討を行ったが,本報では,三浦の慣行栽培である早春キャベツ(2006)および春キャベツ(2008)を中心に紹介する。

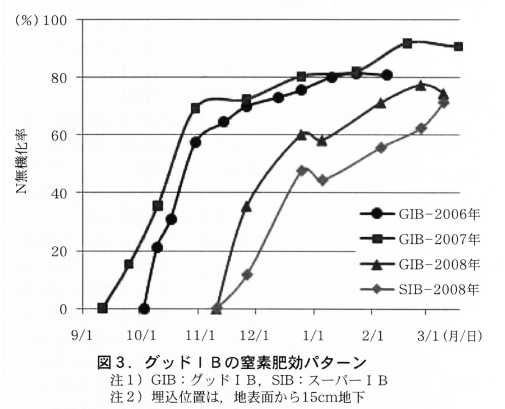

(1)窒素無機化パターン

埋込時期の異なる3カ年の無機化パターンを比較すると,年により若干の差がみられた(図3)。

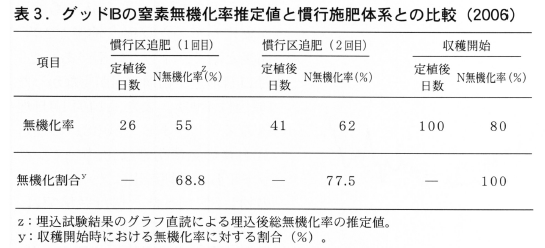

埋込30日後の窒素無機化率をグラフから読み取ると,9月11日埋込(2007)で約35%,10月3日埋込(2006)で約60%,11月10日埋込(2008)で約50%となった。平均地温が15℃以下となる11月10日埋込でも溶出が安定していた反面,地温が25℃前後と高く,十分な降雨があった9月11日埋込で初期溶出が少なかった(原因は不明)。また,11月10日埋込のスーパーIB(2008)の埋込30日後の無機化率は約30%で,グッドIBの初期溶出はスーパーIBの約1.7倍だった。慣行栽培では,窒素成分の50%を基肥,残りを2回の追肥で25%ずつ施用しているが,早春キャベツ(2006)を例にとると,グッドIBの無機化割合は,1回目の追肥時期で68.8%に達しており,慣行栽培と比較するとやや初期溶出に偏重していると考えられた(表3)。

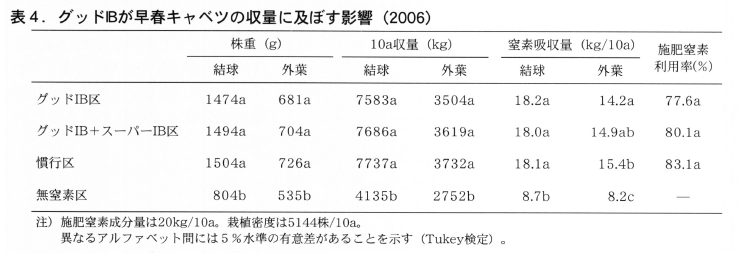

(2)収量および施肥窒素利用効率

早春キャベツ(2006)におけるグッドIB区の結球重は1,474g,10a収量が7,583kgとなり,慣行区と同等であった(表4)。また,外葉の窒素吸収量が慣行区より有意に少なかったが,これはグッドIBの初期溶出が多く,結球肥大期後半の溶出量が不足したためと推察されるが,収量や施肥窒素利用率への影響は認められなかった。なお,グッドIB+スーパーIB区についても,慣行およびグッドIB区と全項目において同等の結果であった。

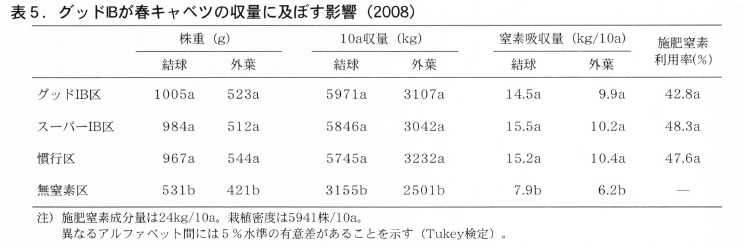

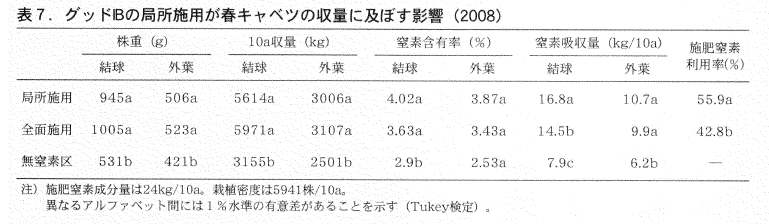

春キャベツ(2008)についても同様で,グッドIB区の結球重,10a収量,窒素吸収量,施肥窒素利用率は,いずれも慣行区,グッドIB+スーパーIB区と同等であった(表5)。

いずれについても10a収量および施肥窒素利用率に大きな差がないことから,グッドIBの全量基肥施用により追肥の省力化とともに慣行並の収量性を確保できると考えられる。

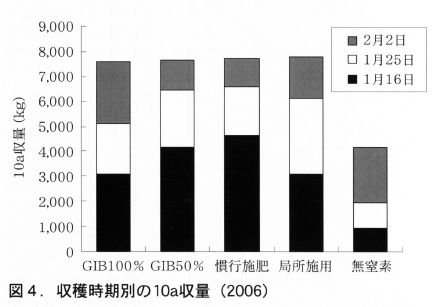

ただし,収穫時期別の収量をみてみると,早春キャベツ(2006)では,グッドIB区の早期収量が少なく,収穫時期が最大で約2週間遅れた(図4)。これについても,結球肥大期の窒素量不足が影響したと考えられ,初期の肥効があるグッドIBと肥効期間の長いスーパーIBを配合することで,慣行区に近い肥効パターンになり,収穫時期の遅れが解消されると推察される。

(3)グッドIBの局所施肥効果

グッドIBの全面全層施肥に対し,局所施用区では,深さ15cm程度の溝にグッドIBを施用し,両区とも全量基肥とした(図5)。

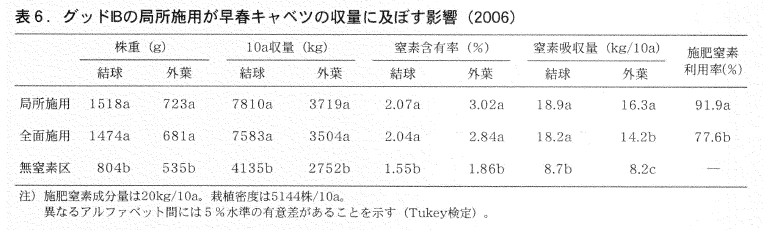

その結果,早春キャベツ,春キャベツの結球重,10a収量,窒素含有率はいずれも同等だったが,窒素吸収量,施肥窒素利用率は局所施用区が有意に高かった(表6,7)。これは,後述するように,局所施用区では窒素流亡が少なく,表層により多く残存している無機態窒素を吸収したためと推察される。

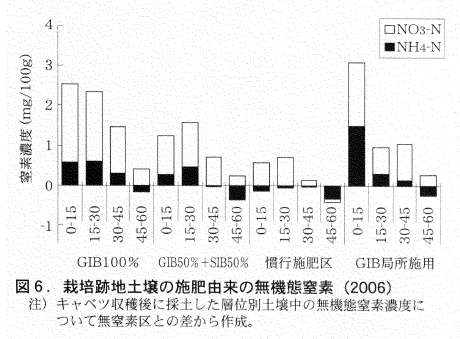

(4)収穫後の残存窒素量

栽培跡地土壌の層位別無機態窒素を調べたところ,グッドIBを使った区の施肥由来残存窒素量がいずれも慣行区に比べて多く,特に局所施用区の表層(0-15cm)に多かった(図6)。各区の窒素吸収量が同程度であることから,グッドIBを使った区は慣行区に比べて下層への窒素溶脱量が少ないと推察される。また,グッドIB区やグッドIB局所施用区では,慣行区に比べて残存窒素が3~5kg/10a多くあることから,施肥法の工夫などによりさらなる減肥の可能性があると考えられる。

5 おわりに

グッドIBの全量基肥施用は,慣行施肥と同等の収量性を有し,追肥の省力化も可能になることがわかった。また,下層への窒素流亡が軽減され,さらに局所施用することで施肥窒素利用率も高まり,さらなる減肥の可能性も示唆された。グッドIBの特性から,低温期でも安定した肥効を示すが,初期溶出量が比較的多いため,定植から収穫まで110~120日を要す早春キャベツおよび春キャベツにおいては,肥効期間の長いスーパーIB等と配合することで後半の肥効を維持し,収穫時期の遅れも解消できると考えられた。導入する産地の土壌や作目の特性に合った配合割合を検討し,できるだけ無駄な施肥をやめることにより,環境負荷軽減とともにコスト低減,省力化が図られ,農業経営の維持,発展に寄与することを期待したい。

参考文献

1)岡本保:低温期の作型における施肥管理

農業技術体系<追録第27号・2002年>第7巻 97-100